11 сентября состоялся открытый семинар Лаборатории [Транслит] на литературном фестивале «Курорт» и в рамках Премии Драгомощенко: Павел Арсеньев в диалоге с Алексеем Конаковым.

Исследователи литературы, как правило, сфокусированы только на «сюжете» или «усилии сочинения», презентуемом самим писателем внутри текста, и это мешает им видеть обилие совсем других историй и других технических характеристик, эту литературу сопровождающих. Это может быть инфралитературный уровень — как, к примеру, антропология инструментов письма, которую рассматривает в своих последних работах Павел Арсеньев. Но это могут быть и экстра- или паралитературные истории, на которых сосредоточивается в своих этюдах Алексей Конаков.

Отношения между реконструкцией инфра- и плетением экстра- и пара- можно было бы сравнить с двумя версиями психоанализа: фрейдовскому проникновению в глубины «технологического бессознательного» литературы противопоставлено юнгианское видение вынесенных вне литературного поля нарративов. В своем семинаре-в-диалоге, состоявшемся в Доме творчества и отдыха писателей в Комарово Павел Арсеньев и Алексей Конаков обсудили важнейшие вопросы литературной технологии и литературного быта: Можно ли редакции жить в коммуне? Допустимо ли печатать стихи своих возлюбленных? Возможно ли издавать русский литературный журнал из Риги, Женевы или Венеции? Наряду с героической антропологией второй культуры 1970-80-х годов теоретики и критики рассмотрели и материальную историю нынешнего литературного производства, а также краткую географию региональных «таборов» [Транслит].

Павел Арсеньев

Антропология второй культуры

В прошлый раз семинар «Вторая профессия: как быть писателем и не только» велся в диалоге с Никитой Сунгатовым и был посвящен «литературным войнам, теоретическому противостоянию и производственным конфликтам в поэзии». Поэтому второй была профессия полководца или предводителя восстания – в любом случае, ремесло стратега, теперь же, в диалоге с Алексеем, такой второй профессией литератора будет призван стать следопыт, антрополог-любитель или включенный наблюдатель способов существования художественных особей.

Несмотря на то, что мы начиная с заголовков обращаемся к фразеологии формализма, меня чрезвычайно интригует анти-формалистский и в конечном счете сознательно эклектический тон (если остерегаться называть это методом), заявленный в анонсе семинара Леши в этом семестре в Лаборатории [Транслит].

Формалисты и сами были немалыми деканонизаторами, однако текстоцентризм все же брал свое, и они – не(охотно) брали в расчет внетекстовые феномены, связанные с биографией или антропологией писателя. Алексей предлагает «убить пиетет» к литературному тексту и говорить о ней как одной (и равной любой другой) из антропологических практик. Это может помочь бросить на литературную практику новый свет и освежающий взгляд, равно как и оздоровить и упростить доступ к ней для так называемых непосвященных, как правило и исповедующих наиболее культовое отношение.

Такой деканонизирующий подход Леша уже применял к неофициальной советской литературе в книге «Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы СССР», теперь пришло время пойти дальше и посмотреть на современных молодых поэтов как на «рабов лампы», только на месте «чаепития и землетрясений», «квартиры на Литейном» или печатной машинки нечто другое будет определять их антропологию и, следовательно, поэтику как одну из ее производных. Однако сначала мне придется сделать несколько теоретических уточнений о том, как же стало возможно само это выражение «антропология второй культуры» и что оно значит.

Невидимые истории: пара-, мета- или инфра-?

Леша предложил озаглавить диалог наших семинаров «Невидимые истории», имея в виду разного рода параллельные ряды, которые оказываются вполне пересекающими литературную практику. Невидимые истории это ведь не только лиминальные, темные истории, но и претензия на оптический трюк и основание для методологического переворота: так из his(s)story появляется her-story of literature, то есть феминистский ревизионизм в истории литературы. Однако, этот ход, уже чрезвычайно принятый и обласканный западной академией, представляется несколько сделанным, а в искусстве важно не сделанное[1], а, как говорят знающие люди, «пережить делание вещи». По этой причине нам хотелось бы обратиться к отечественной традиции (но не той, который мы рисковали бы обрадовать кого-то справа), и ее несколько продлить, т.е. радикализировать. Я говорю о так называемой русской теории, как предложил называть некоторую констелляцию методов вокруг и после формального Сергей Зенкин. По уже высказывавшейся мной гипотезе формализм содержит в себе зерно намного более радикальной ревизии литературоведения и должен быть «расширен и дополнен» до техно-формализма. Если был форм-соц, почему бы не быть форм-теху?

Именно в силу такой центробежности Алексея и интересуют в литературе невидимые истории, ее пара- и мета-(нарратив), а меня нерассказанный «вид сбоку», технологическое бессознательное литературы или, другими словами, ее инфра-(структура), то есть то, что подлежит литературному процессу, залегает на более глубоком уровне по отношению к процедуре письма/записи. К этому начинали подбираться начиная с формально-структурного внимания к означающим, но мы попробуем предложить пойти дальше – к технической материальности, которая позволяет означающим наноситься (на какую-либо поверхность), циркулировать и восприниматься, словом, любые средства фиксации, хранения и передачи.

Арифметика культур

Коль скоро семинар проходит под соснами Комарово, немало связанным с историей русской литературы, необходимо возможно внимательнее присмотреться к этим самым соснам.

Этим летом я довольно часто наведывался в этот поселок, и периодически мне в руки – с пыльных дачных подоконников, из бардачка автомобиля или из кармана детской коляски – попадала одна книжка, владельца которой установить было не очень просто (именно этот экземпляр я встречал в руках многих друзей), но авторство которой еще вполне поддавалось установлению. Это книга Эдуардо Кона «Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека» и она совсем не про литературу, но при этом имеет самое непосредственное отношение к нашему разговору.

Кон противопоставляет доктрине мультикультурализма (природа одна, культур много) программу мультинатурализма, в рамках которой природ как раз на самом деле оказывается очень много, а вот культурных оптик, языков описания слишком мало и за беглым подсчетом они фатально сводится к оптике человеческой или доступном ему же символическому коду. Природа же, по мнению антрополога, безостановочно общается, просто с помощью икон и индексов, а не символов[2].

Еще до того, как вышел перевод этой книги, я посвятил небольшой текст «природе второй культуры» в целом и такой ее активной особи как Дмитрий Пригов в частности. В нем подробно показывается, как именно такой же ход уклонения от господствующего нарратива (при готовности оставить ему статус первичного или даже единственного) в пользу индексов совершает и советский андеграунд. Отмечу, что underground мыслит примерно так же, как и леса – то есть, по(д) земле(й), так мыслит ризома-грибница, если обращаться к фразеологии, популярной скорее в 90-х годах прошлого века. К этому пониманию подступались позднейшие еще сами же представители «второй культуры», приписывая, впрочем, такое поведение автору формулы «двух культур» (я, конечно, имею в виду бессмертный тезис Сергея Курехина о Ленине-грибе).

Итак, культур и цифр «два»/«вторая» становится слишком много, поэтому нужно кратко подвести итоги этим подсчетам в ХХ веке: на место большевистского раскола «двух культур» — на буржуазную и пролетарскую, приходит гомогенная сталинистская «Культура два»[3] (сменяющая исходную полифонию авангардной «Культуры один»), а уже отталкиваясь, отшатываясь от нее, как от признанной официальной, возникает послевоенная неофициальная или «вторая культура»[4].

Вторая культура, как и вторая профессия, находится в сложных отношениях вытеснения или восполнения (supplément) с первой. Однако, в случае культуры под этим порядковым номером дополнительной сложностью оказывается то, что она еще ведь к тому же и «вторая природа», то есть «вторая культура», в свою очередь, это природа в еще большой степени, если угодно, природа в кубе (несмотря на то, что она чрезвычайно далеко от эпохи культурничанья времен Троцкого). Такие усложняющиеся арифметические рассчеты или даже целая природно-культурная топология по степени своей спекулятивности начинает напоминать схемы мифологии Барта, где миф надстраивался над знаком, который и сам оказывался не без греха (перед референтом)[5].

Однако вернемся от структурных прочтений (которые интригующего присутствия природы как бы не замечают) и будем стараться держаться ближе к антропологическим. Еще один русскоязычный исследователь, уехавший быть ученым-антропологом из недр ленинградской «второй культуры» уже в эпоху и под знаком перестройки – Алексей Юрчак – описывает такой специфический топос неофициальной культуры как котельные с их специфической темпоральностью, возможно и давшей название духу того времени и заодно его книге[6].

Именно от него отталикваемся и с ним спорим мы с Алексеем, сосредоточиваясь более фокусно уже не просто на речевых актах, совершавшихся на партсобраниях или в неофициальном хронотопе, а на устройстве самого этого позднесоветского материального быта и технологической среды, которой определялись условия возможности неофициальной литературы[7]. Вот это я бы и назвал (техно)антропологией «второй культуры», ее природой или, если угодно, ее материально-технической базой, укорененной в советском типе общественного производства[8].

Метазастой, или быстрые коммуникации?

Расправившись с ветеранами «героической антропологии» однако необходимо перейти к ее современным наследникам или во всяком случае потомкам, и тем самым посмотреть на то, сохраняется ли она в воплощенном виде или остается только в пересказах, если утрачивается, то как это переживается теми, кто ее еще застал или испытал – что называется, на своем теле. В 2019 году мы выпустили выпуск [Транслит] под заголовком «Застой / быстрые коммуникации», целиком посвященный выяснению этих моментов и основном фокусе на времени/темпоральности неофициальной культуры в связи с такой процедурой как письмо/записи и в перспективе их взаимосвязанной трансформации.

Письменное свидетельство всегда вело к иному переживанию времени. Свидетель зачарован своим положением на фоне непредсказуемо развивающейся ситуации. Единственный способ совладать с ней — изначально занять повествовательную дистанцию. Однако мемориальная интонация сегодня принципиально деформирована новыми медиа-техниками: документация всего возможного автоматизирована и осуществляется уже в уме, а когда документированного становится слишком много, это требует архивной рациональности и организации информации. Логика баз данных начинает пробегать по чувственному опыту уже в момент его фиксации. Странное чувство времени будущего-в-прошедшем сегодня стимулируется не «чувством истории», вырабатываемым на письме, но теми медиа-техническими устройствами, которые позволяют «представлять себя другим» в прошлой жизни.

Под давлением новых техник записи изменяется и сама институциональная темпоральность литературы. Сегодня стало можно «побыть поэтом» очень быстро. Хотя, возможно, «становиться им» надо теперь бесконечно долго, все время проходя курсы переквалификации и переучиваясь этим neoliberal arts. Долго становиться — значит, никогда до конца не чувствовать себя им вполне, а быстро побыть — значит, прибегнуть к ресурсам высоко-технологизированного воображения, упраздняющего необходимость постоянной активности.

Не в последнюю очередь такое «представление себя другим в прошлой жизни» вызвано расщеплением между само-мифологизацией и наличной институциональной амнезией. (Мета)застой — это не только (медиа-)опосредованно переживаемое время, но и топология институционального пространства, в котором снова есть «включенные в эту классификацию» и неофициальные. Отмеченный в художественной среде в середине 2010-х поворот от пробивания в уже существующие институты к воображению и изобретению собственных, рассчитанных на отложенную легендарность, сегодня и сам сходит на нет. Во всяком случае «сроки реализации» этих параинституциональных образований затягиваются. Издания и площадки как метапроизведения литературного и художественного андеграунда (это понятие тоже снова в ходу) все еще порождают спасительное ощущение, что «вокруг тебя всегда что-то происходит», но ни дать себе отчет в том, что именно, ни рассчитывать на то, что все продолжит существовать, когда ненадолго отворачиваешься, они уже не позволяют.

В сентябре 2018 года в Петербурге состоялся первый публичный опыт картографирования культурной среды – прошла выставка и впоследствии был выпущен зин «Ревизия: места и сообщества». В нем – высказывания петербургских поэтов и художников, бывших учеников Бориса Иванова и Тимура Новикова, сегодня создавших свои школы и рефлексирующие специфику новой ситуации. Так, художник Дмитрий Виленский рассуждает о пространстве:

«То есть то поколение, которое было еще в 2000-х – у них были специфические отношения с местом, они влюблялись в Питер, им было важно именно быть здесь, здесь что-то делать. А сейчас людям вообще похуй: вот получу завтра грант – поеду в Берлин, и вообще про Питер забыл. Получу там еще чего-нибудь – поеду еще куда-нибудь… У меня такое ощущение, что, действительно, формы локализации – они тотально разрушены, а без этого – нет никакой истории, ее формы нерелевантны. Привязанность к месту ушла, мне кажется, везде…»[9].

Перекликаясь с этой оценкой, поэт Александр Скидан рассуждает в свою очередь о времени, невыгодно отличающимся от советского:

«Сообщество – это группа людей, которые в течение продолжительного времени живут общими эстетическими задачами или даже культурными и политическими целями. И разделяют базовые ценности. Возможно, даже именно ценности – общие задачи они могут и не ставить. Похоже, мы вошли в эпоху, когда уже не будет сообществ в том смысле, в каком они существовали еще в 1990-2000-е. Я подозреваю, что новые способы коммуникации просто вытесняют старые аффективные связи… хотя… Сейчас это все перемещается в сферу идентитарной политики, сексуальной, гендерной идентичности. Скорее вокруг этого теперь возможно возникновение каких-то сообществ, нежели чем вокруг культурных и эстетических задач… Этому противятся все условия современной жизни. Все против этого. Новая темпоральность. Новая система труда. Новая система образования, которая заставляет нас быть селф-менеджерами. У нас отношение к другому совсем иное сегодня, более прагматичное. Сообщество подразумевает жертвенность и альтруизм. И, самое главное, полностью исчез основной капитал советского человека – свободное время. Его не стало, у нас нет ни минуты свободного времени, у каждого по 10 проектов, по 10 дедлайнов. А раз нет свободного времени, то и нет разгрузочного механизма, нет избытка эмоциональных и интеллектуальных ресурсов, когда ты открыт к другости, инаковости, когда ты просто расположен или испытываешь незаинтересованное любопытство к другому в силу своей праздности. Есть, конечно, люди, которые сопротивляются этому, но я говорю о структурообразующих, системных вещах.»[10].

Вместо того, чтобы сводить все к невидимой руке неолиберального рынка, разрушающего привязку к месту и свободное время советского человека, взглянем на те обстоятельства материальной культуры, которые собственно приводят к пагубным акселерации и детерриториализации. Возможно, если в эпоху прокрастинации у нас парадоксальным образом «больше не осталось времени», то это потому, что его новая политэкономия плотно связана с определенными трансформациями среды, причем, теперь не только институциональнльной, но и электронной. А если в эпоху лоукостов у нас не осталось «своего» пространства, это оказывается связано с его скоростью отклика и становлением доступным всего и сразу, при том, что с более стабильными привязками к нему как раз многими испытываются проблемы.

Основатель и редактор журнала «Часы», автор военной прозы и заводской работник Борис Иванович Иванов часто повторял в личных беседах, комментируя основание Клуба-81: «Мы просто поняли, что никуда не уедем, не сойдем с этого места и поэтому будем работать как часы». Как сейчас все чаще подчеркивают, советская неофициальная литература, основателем субполя которой вполне можно считать Бориса Иванова, основывалась на определенных бытовых константах, специфическом позднесоветском хронотопе – том самом, в котором «время есть, а денег нет, и в гости не к кому пойти».

Другими словами, в разговоре об «антропологии второй культуры» для нас принципиальна не некая уникальная специфика позднесоветской «второй культуры», но сам аналитический ход ее «заземления» на конкретные культурные техники, определяющие чувство времени и пространства. Нельзя сказать, что счастливое время сообщества и стабильная привязка к пространству существовали неким естественным образом, пока не явился зловредный цифровой капитализм и прекарная занятость. Скорее такие элементы материальной культуры как безустанно идущие часы или такие резервуары свободного времени и пространства для встреч как котельные выделяли возможность для антропологии «второй культуры», сегодня все чаще поминаемой с ностальгией, хотя ее собственные наиболее изобретательные прозрения, в свою очередь, «книгой ветвились к иному». В своей рецензии на книгу эссе А. Скидана «Сыр букв мел», посвященных Аркадию Драгомощенко, я предложил рассматривать логику и технологию письма последнего как предвкушающего электронные протоколы коммуникации или даже отчасти вдохновленного ими[11].

В целом неофициальную культуру, эмблемой которой был Драгомощенко[12], сегодня продолжают представлять те, кто компьютерной техникой пользуется весьма неохотно и неумело. Можно назвать это «синдромом Останина» и сказать, что это легендарные люди, которые до сих пор предпочитают звонить для приглашения на поэтические мероприятия, в крайнем случае делать рассылку (еще одна внезапно устаревшая коммуникативная практика), но продолжают пребывать в неведении относительно расшифровки аббревиатуры SMM. Это те, кто полагается скорее на личные связи, чем на синхронную мобилизацию соцсетей, скорее на легенду, чем на кликбейт. Это и делает подобную натуру уходящей, но пробовать ее превратить в эффективно работающий культурный хаб было бы еще более прискорбно.

В конечном счете из этой же медиаэпохи происходит и техника close reading, или пристального чтения (чьи культурные истоки мы оставляем в этих скобках). Только во времена, когда мы не еще были интернет-обязанными, пространным поэтическим текстам и фрагментарной орнаментальной прозе могло уделяться столько внимания – не в последнюю очередь и профессионально-критического. Нынешняя медиаэпоха поднимает на знамена скорее «дальнее чтение», или distant reading, как называется книга стэнфордского литературоведа Франко Моретти. Впечатлительная близорукость «людей интенсивной детали», способных даже знакомые тексты читать каждый раз по-новому (а свои – бесконечно переписывать), сменяется усталым прищуром дальнозорких читателей или даже соглядатаев текстов, которые «уже все это видели».

Другими словами, необходима не констатация того, чем «раньше было лучше», но материально-технический анализ действительных условий функционионирования культуры – «второй», неофициальной или современной nobrow, а также проектирование изобретательных стратегий тематизации и «последующего разоблачения» ее технических ограничений. Так, возможно, в отличие от всех случаев «проклятых» (XIX век) и «неофициальных» (XX), сегодня поэт или художник оказывается в осаде уже не столько дискурсивно-политической, сколько медиа-технической среды. Возможно даже старая добрая политическая осада, гонения на поэтов, отправляемых на «лепку собственных гробниц»[13], была довольно эффективным средством передачи культурной информации.

Современная поэзия переживает драму потери видимости не из-за централизованной цензуры, а вследствие растворения в сетях и пабликах свободной публикации. Логика цензуры сегодня вывернута наизнанку и в этом собственно и проявляется новый или мета-застой. На место дефицитного доступа к текстам приходит их обескураживающее изобилие, убивающее интерес к ним и всю героическую антропологию «второй культуры»[14]. Под стать этому перестраиваются и стратегии письма: на смену протаскиванию крамолы между строк и эзопову языку, которые были призваны обмануть цензора, сегодня приходит борьба-заигрывание с алгоритмами выдачи Google[15].

Вследствие этого и источник вдохновения современная поэзия часто находит в протоколах обмена данными, а свой конструктивный принцип – в речевых жанрах, возникающих в опосредуемой мобильными устройствами коммуникации. Одни поэты погружаются с головой в эмуляцию работы сетевых вирусов и машинного синтаксиса, другие – стремятся удерживать критическую дистанцию, акцентируя внимание на алгоритмах, обычно остающихся незаметными в режиме быстрых коммуникаций.

Наконец, наряду со сдвигами в культурных техниках, перекраивающих институциональную топологию «второй культуры» (поклонники четких границ между официальным и не очень часто забывают, что любой успешно основанный на героически захваченной территории Музей нонконформизма превращается по истечении 30 лет в свою противоположность), происходят и важные сдвиги в поведении на письме и в литературном быту при трансферах на большие расстояния. Если институциональное время поэзии ускоряется, а траектории ее академической рецепции усложняются, то соответственно этому искривляется и институциональная география. Ленинградская традиция рукописей, спасаемых в чемодане-ковчеге (через войну и блокаду или эмиграцию и океан), а также антология как жанровая производная этого физического объекта, претерпевают заметные модификации. Фигура единожды отъехавшего из города поэта — с этим самым чемоданом рукописей — сменяется фигурой челночного движения поэта-редактора, просто привозящего из-за океана новый выпуск, или поэта-перформера, демонстрирующего на очередной международной конференции свои новые видео-работы. Ускорение внутрипоэтического метаболизма входит в резонанс с межинституциональным уплотнением субъективности. Из отказа от институциональной мономании («быть поэтом и только») во многом и следует избавление от лиризма и освоение других стратегий письма/записи.

В заключение можно околичностно указать на такой довольно выразительный случай: сегодня поэт оказывается уже не постмодернистким демиургом, что миксует самые различные голоса, вплоть до крика кикимора, а тем, кто уже скорее в порядке риэнктмента «кричит Приговым» и «нетворчески апроприирует» дословно название метода у Kenneth Goldsmith[16]. В силу присущего им междисциплинарного оппортунизма позднейшим представителям «второй культуры», однако, не удается ограничиться и этим дайджестом предыдущих версий артистической антропологии, поэтому они также отбирают работу и у славистов, занимаясь фальстарт-герменевтикой своих работ в своих работах[17]. Это нельзя назвать просто заведомо включенной пародией на предвкушаемую интервенцию интерпретаторов, так как у поэта действительно могут иметься некоторые теоретические амбиции, пусть и реализуемые в подобном потешном виде. Таким образом, наряду с указанием на чисто технологическое ускорение цикла можно говорить об обратном воздействии мощного аппарата академических исследований на собственно автономную ранее поэтическую практику, включая промежуточные передаточные механизмы и институты пара-академического толка. И однако же это очевидно еще не последние формы мутации.

[1] Задача повторить сделанное в других институциональных традициях от этого не теряет в благородстве, но уже больше относится к «правозащитному литературоведению» и скорее к догоняющей модернизации, а не научным революциям.

[2] Как несложно догадаться по этим диффернциациям, Кон оказывается последователем пирсовской семиотики, за ликбезом по которой можно отослать как минимум к: Кирющенко В. Язык и знак в прагматизме. — СПб.: Издательство ЕУСПб, 2008.

[3] Воспетая советским эмигрантом и многажды переизданная НЛО: https://www.nlobooks.ru/books/biblioteka_zhurnala_neprikosnovennyy_zapas/22780/

[4] Тут можно было бы вспомнить о «роли дуальных моделей в русской культуре», но тогда наш разговор уже сам окажется артефактом застойного времени и точно превратится в какую-то академическую вакханалию. За этим лучше обратиться к: Lotman Ju., Uspenskij, B. ‘Die Rolle dualistischer Modelle in der Dynamik der russischen Kultur (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)’. In: Poetica, 9, pp. 1-40. 1977

[5] Барт Р. Мифологии. М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 2004.

[6] Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. НЛО, 2019.

[7] Например такой, как исключительный случай наличия собственной квартиры у Леонида Аронзона, которая позволяла ему оценить, «как хорошо в покинутых местах». Конаков А. Вторая вненаходимая: очерки неофициальной литературы СССР. СПб : *démarche, 2017.

[8] Если имело место не только и не столько противостояние между официальной и неофициальной «культурами», сколько активный идеологический трансфер между ними, то, вероятно, это было обусловлено, в том числе материально, — общей «природой» официального и неофициального. Именно поэтому представляется необходимым анализ не только («пропозиционального») содержания высказываний (официального или неофициального), но и измерения речевых актов (разворачивающихся всегда в конкретной материальной ситуации), самих способов действия (которые будут охватывать не только людей, но и вещи или, во всяком случае, обнаруживать сопротивление материалов), другими словами, необходима прагматическая антропология советского писательства, которая вместо драматизации границы между двумя культурами сможет обнаружить более принципиальное «нововременное» разделение (между природой и культурой) и будет уделять внимание акторам различной природы (а не только принадлежащим разным «культурам»). Арсеньев П. Писать дефицитом: Дмитрий Пригов и природа «второй культуры» // НЛО, №155, 2019.

[9] Виленский Д., Егорова О. Сочинение жизни / формы локализации // Ревизия: места и сообщества: зин-каталог. СПб: Порядок слов, 2018. С. 13-18.

[10] Скидан А. Поворотный круг // Ревизия: места и сообщества: зин-каталог. СПб: Порядок слов, 2018. 47-52.

[11] Арсеньев П. Логика и технология письма // Горький, 16.10.19.

[12] Еще один штрих: если искать на гугл-картах галерею «Борей» — эту вотчину неофициального Ленинграда, то на обложке этой локации вы найдете фотографию с курящим на перилах Аркадием Драгомощенко (без подписи или указания на этот факт, только для знающих глаз).

[13] Имеется в виду фраза Стефана Малларме «По мне случай поэта, в этом обществе, не позволяющем ему существовать, это тот, когда некто удаляется в изоляцию, чтобы вылепить себе гробницу».

[14] См. созвучные интуиции об этом Гулина И. Что происходит с текстом? URL: https://syg.ma/@igor-gulin/chto-proiskhodit-s-tiekstom.

[15] См. к примеру книгу одного из лонглистеров Премии Драгомощенко, чей метод выстроен на обманной коммуникации алгоритмов. Лактат Гагарина. Избранное собрание поискового спама (*kraft, 2017).

[16] Goldsmith K. Uncreative writing. Managing Language in the Digital Age. Columbia University Press, 2011.

[17] См. наиболее яркий пример: Осминкин Р. «Мнимый Осминкин» (перформативные установки современной социально-сетевой поэзии) // НЛО, №145

Алексей Конаков

Делать что-то еще, чтобы догадаться о чем-то

В 2015 году философ Михаил Ямпольский (комментируя, среди прочего, свою работу в жюри Премии имени Аркадия Драгомощенко) заявил: «Никакого искусства не существует, а есть просто разные антропологические практики нашего постижения мира или отношения к миру <…> Аркадий [Драгомощенко] считал, что человек находится в мире и как-то на него реагирует. Одной из форм такой реакции является поэзия». Сегодня, развивая мысль Ямпольского, важно постараться сохранить (или даже усилить) ее эгалитаристский посыл: антропологических практик действительно очень много, все они в равной степени заслуживают нашего внимания и ни какая не должна иметь привилегий. Знаменитый российский «литературоцентризм» оказывается здесь одной из наиболее очевидных мишеней; пора признать, что «высокая» литература не является «чудом» и «священнодейством» (и вообще чем-то более «сложным» или «важным», чем, например, занятия кулинарией или цветоводством) – это просто очередной способ homo sapiens проводить свободное время. И такое «понижение статуса» литературы вовсе не обедняет, но, наоборот, обогащает ее – ибо дает словесности возможность уйти из небесных чертогов и завести огромное количество «сородичей» (в духе знаменитого лозунга Донны Харуэй: «Заводите сородичей, а не детей») в обширной вселенной человеческих практик (Пока «человеческое» не растворилось окончательно.)

Для иллюстрации того, как именно взаимодействие письма и каких-то еще занятий меняет собственно литературные вещи, помогает создавать «литературные факты», мы обратимся к творческим проектам двух авторов, известных, в том числе, благодаря Премии имени Аркадия Драгомощенко: новой (пока не опубликованной) книге Влада Гагина и cheat-поэмам Игоря Ванькова.

Социальные сети

В настоящий момент Влад Гагин является одним из самых заметных и интересных петербургских поэтов; наш анализ основывается на поэтических текстах, размещенных Гагиным в Фейсбуке, а сейчас собранных в новой (увы, пока не опубликованной) книге (за возможность чтения которой мы чрезвычайно признательны Владу). Чаще всего стихи Гагина понимаются как пространство артистического обыгрывания интеллектуальных мемов («в гиперобъекты можно только верить»), иронического (и меланхолического) наблюдения за субкультурой российских гуманитариев, которые то и дело вспоминают «старика Латура», «говорят про делеза», и употребляют слово «экоповестка». В этих текстах есть и очевидный шарм, и скрытый (довольно сильный) сарказм – «в чате вечеринки продолжается философский/ пир, теперь они обсуждают, можно ли/ скушать корову, если она предварительно/ была погружена в кетаминовую кому/ и я думаю: отъебитесь уже от коровы» (ядовитое описание публики, одержимой философскими амбициями, но при этом употребляющей слово «скушать»); впрочем, если мы хотим понять истоки гагинского сарказма и меланхолии, необходимо перейти от анализа содержания к анализу формы этих стихотворений. Прежде всего, следует обратить внимание на специфическую строфику, применяемую Владом Гагиным – автор любит сегментировать текст, делить его на небольшие фрагменты, чаще всего двустишия (иногда одностишия или трехстишия). Причем эти небольшие строфы представляют собой вполне оформленные, законченные высказывания: «Молодые тела бродят по пустырю/ в поисках смысла истории», «Поэзия не канарейка, а шахта, разрезанная/ на случайные элементы весны», «Политика детства должна быть построена/ с учетом гражданских инициатив». На что более всего похожи сегодня такие короткие строфы? На посты в социальных сетях. Эта ассоциация не является надуманной; примерно полгода назад Гагин опубликовал в Фейсбуке фразу «Всем привет! Я и моя подруга Валя ищем квартиру на длительный срок», которая была воспринята как обычный пост с просьбой о помощи в поиске жилья, а на деле оказалась строчкой нового стихотворения. Подчеркиваемое Гагиным совпадение фрагментов стихотворений с постами в соцсетях указывает на конкретные реалии современного литературного производства: в самом деле, большинство авторов публикует теперь свои поэтические тексты не в «толстых журналах», но в Фейсбуке или Вконтакте. В этом смысле главной темой всех стихотворений Влада Гагина, организованных как вереницы запоминающихся постов в ленте социальной сети, оказывается функционирование самой этой социальной сети (проявляющее себя не на уровне содержания, но на уровне формы текста). Как мог бы сказать Павел Арсеньев, «Гагин пишет не о фейсбуке, он пишет фейсбуком». Поэтическая книга как фейсбучная лента; короткие строфы как публикации; редкие нестрофические тексты как «лонгриды»; и системы повторений как имитации репостов: «смотри: мы превращаем место, откуда я пишу, в систему конфедеративных собраний/ смотри: мы превращаем твое недовольство в борьбу за освобождение существ, выращенных на убой/ ведь они лишены даже случайной альтернативы/ смотри: мы превращаем смех комментатора в плоские крики чаек/ смотри: мы превращаем ваковскую статью в мою новую любовь». И, кажется, именно эта специфическая форма является основным источником меланхолии, столь отчетливо сквозящей за всеми гагинскими текстами. Влад Гагин пишет в эпоху явной политической реакции; в эпоху, когда «кажется, что мир есть огромный/ Путин, точнее, просто его голова,/ вбирающая spotify и ларек за углом, в котором ты хочешь/ купить алкоголь после десяти»; в эпоху, когда никто уже не верит в способность слов изменить ситуацию в стране, когда абсолютно бесперспективным кажется и политический, и поэтический активизм. Зеркалом этого бессилия стали сегодня именно социальные сети; оппозиционная политика в России карикатурно сведена к Фейсбуку, к (ничего не меняющим) выражениям «возмущения» или «солидарности» в бесконечной ленте, к подбадривающим лайкам и к сочувственным комментариям – а единственным доступным «политическим действием» оказывается репост. Вероятно, именно этим интересна поэзия Влада Гагина – она тематизирует логику и форму Фейсбука, а значит логику и форму российского отчаяния, причем делает это сразу в двух направлениях – саркастически взирая снаружи на «интернет-пузырь», в который заключены «критически мыслящие интеллектуалы», и печально ощупывая этот же «пузырь» изнутри.

Компьютерные игры

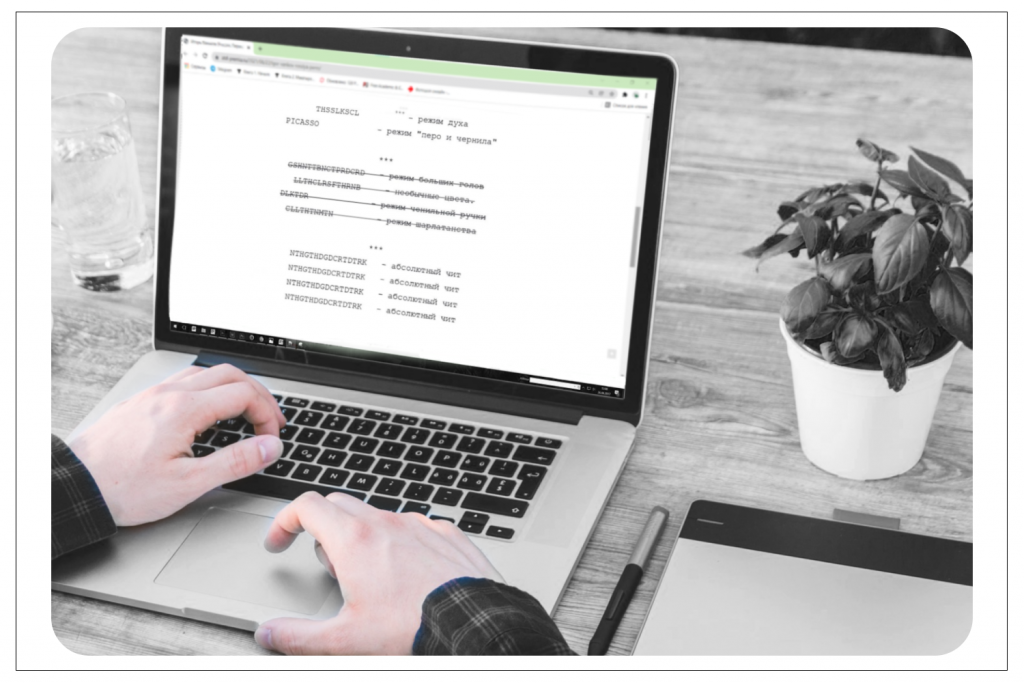

Игорь Ваньков стал известен широкой публике благодаря попаданию в лонг-лист Премии имени Аркадия Драгомощенко в 2021 году с подборкой так называемых «cheat-поэм». Как объясняла номинировавшая Ванькова медиа-исследовательница Наталья Федорова «Cheat poems представляет собой словарь, в котором определяемые слова – это чит-коды (чит-код – комбинация символов для успешного прохождения этапа игры). Они выбраны из русскоязычной библиотеки чит-кодов “СheMax”». Cheat-поэмы выглядели очень необычно («HSTSMN – пepexoд нa ceкpeтный ypoвeнь/ TRNTNNQ – oткpыть вcю кapтy/ THSSLKSCL – peжим дyxa/ PICASSO – peжим “пepo и чepнилa”») и, кажется, были абсолютно не поняты ни членами жюри, ни другими номинаторами; заслуживавшие первого приза, тексты Ванькова не вошли даже в короткий список премии. Между тем, можно указать как минимум на три момента, благодаря которым проект cheat-поэм является действительно важным и интересным. Во-первых, чит-коды – прекрасный повод ввести в поэзию практически не произносимые ряды согласных («HSTSMN», «TRNTNNQ», «THSSLKSCL») и, соответственно, поставить вопрос о понимании литературы как искусства соединения литер (не более, но и не менее) – искусства, не загрязненного вопросами «смысла» или «благозвучия». Собственно, почему мы считаем, что стихи должны произноситься? Почему у нас так мало текстов, которые невозможно произнести? И почему даже визуальная поэзия (обращенная вроде бы к чистому созерцанию) чаще всего использует слова и такие наборы букв, которые комфортно озвучиваются? Вероятно, здесь сказывается влияние песенного генезиса поэзии, ее дописьменного существования; однако в современной ситуации, во вселенной письма, в мире Твиттера и Телеграмма сама возможность произношения вслух художественных текстов должна бы казаться неким подозрительным рудиментом. Вторым важным вопросом, поднимаемым cheat-поэмами Ванькова, является вопрос о возможном союзе литературной теории с теорией компьютерных игр. Последняя переживает сейчас бурное развитие, и проходя мимо cheat-поэм, литературное сообщество, быть может, высокомерно проходит мимо совершенно головокружительных теоретических перспектив, мимо целого облака новых концептов, детально разработанных в game studies, мимо принципиально новых инструментов и новых способов анализа художественной литературы. В-третьих, сама идея «чит-кода», помещенная в литературный контекст, может повлечь за собой вереницу довольно радикальных выводов. Ведь чит-код – это комбинация символов. Вы можете очень долго играть в компьютерную игру, кропотливо оттачивать мастерство, исследовать виртуальные миры, приобретать очень специфический опыт, честно пробовать самые разные варианты, прилежно учить вашего юнита еще дальше прыгать, еще быстрее бегать, еще точнее стрелять – чтобы одолеть очередного босса и перейти на новый уровень. А можете просто ввести эту «комбинацию символов» – и вам сразу откроются все спрятанные клады, бесконечные патроны, дополнительные жизни и что угодно еще. Но, вообще говоря, ведь это не только ситуация компьютерной игры; изобретение символов, создание алфавита – важная веха всемирной истории господства одних людей и порабощения других; элиты стали элитами, власти стали властями во многом именно потому, что они обладали уникальным навыком письма и чтения, и такой навык был не известен массам. В этом смысле грамотность сродни магии и сродни читерству: вы получаете грандиозные преимущества просто потому, что знаете, в каком порядке расположить буквы. И ровно то же самое («вы получаете грандиозные преимущества просто потому, что знаете, в каком порядке расположить буквы») следует сказать о литературной практике. Можно долго учится, можно делать очень полезные вещи, можно изобретать новые материалы, строить надежные мосты и прекрасные дома, лечить людей от болезней, отважно тушить пожары, быть волонтером и подвижником – и никто никогда о вас не узнает. А можно просто попробовать соединять в определенном порядке буквы – и если вы угадаете сочетание букв, если вам повезет, то вы войдете в человеческую историю на несколько веков. Именно этим (попыткой найти те самые «комбинации символов», открывающие дверь в вечность) занимаются литераторы, и возникает закономерный вопрос: а не является ли литература по сути своей – одним большим читерством? не являются ли все литературные тексты в некотором роде чит-поэмами? (Несколько неожиданным образом наш вопрос не относится к самому Игорю Ванькову. До недавнего времени в библиотеке “СheMax” можно было найти чит-код WINATD «для победы в Премии имени Аркадия Драгомощенко»; Игорю Ванькову наверняка попадался этот код, но, как видно по результатам голосования, поэт не стал им пользоваться – и потому заслужил от жюри как минимум приз за fair play).

В заключение можно было бы сказать, что нет ничего более вредного для понимания литературы, чем увлеченность одной литературой. Пока словесность создается людьми, она всегда будет зависеть не только от слов – но и от множества других действий, совершаемых этими людьми. Искусство анализа литературных произведений становится искусством челночного движения – перемещения от слов к вещам, от букв к действиям, от текстов к жизни (и назад) – движения, позволяющего в итоге догадаться хоть о чем-то. Примеры такого движения – приведенные выше анализы литературных произведений, написанных людьми – просим считать действительными ровно до того момента, когда создание тестов будет полностью перепоручено нейросеткам и спам-машинам.

Иллюстрации: Оли Цве